梅と日本人。歴史、健康、用途、梅の花の名所を知って梅を愛でよう!

人はいさ 心もしらず ふるさとは 花ぞ昔の かににほひける(42)紀貫之

——心の通じあう人のいない故郷でも、梅の花だけは昔と変わらぬ香りで私を迎えてくれる。

春の訪れを感じさせる花といえば「桜」と答える人が多いようですが、『万葉集』をめくってみると、桜を詠んだ歌の数は43首に対し、梅が詠まれた歌は110首と奈良時代には“梅派”の詠み人が多かったようです。冒頭の歌は『古今和歌集』に収められたもので非常に有名ですが、人の心の移ろいやすさと自然の変わらぬ美しさを対比して詠んだ歌で、変わるものと変わらぬものへの眼差しをよく表していますよね。

梅の芳香に恋い慕う人を重ね、落梅に故郷への思いを馳せ偲んできた日本人の感性は、時代を越え、現代を生きる私たちにも受け継がれていることでしょう。

実り豊かな世界へようこそ。今日は梅の歴史や全国の梅林の名所、梅の熟度別おいしい食べ方についてたっぷりとお届けしたいと思います。

梅と日本人の深イイ関係

中国から伝来し、日本の文化や暮らしの中でさまざまな形で愛されてきた梅。時代によってその意味や役割を変化させながらも「香り高く」「気品があり」「生活に役立つ植物」として、梅は今尚日本人の心や生活に深く根付いています。

今回は“梅と日本人の深イイ関係”について、少しだけ語らせてください♪

梅の歴史

飛鳥時代:梅の伝来と上流階級の花としての始まり

梅が日本に初めて伝わったのは、飛鳥時代の7世紀頃とされています。当時、遣隋使や遣唐使が中国大陸からさまざまな文化や技術を持ち帰りましたが、その中に梅も含まれていました。中国で梅は薬用植物や観賞用として重宝されていました。日本でも同様に、初めは上流階級の間で栽培され、香りや姿を楽しむ花として愛され、広がっていきました。その証拠に、奈良時代の歌集『万葉集』には、梅の花を詠んだ歌が多数収められており、当時は桜よりもむしろ梅が主流の花だったことが伺えます。

特に有名なのは、大宰府に赴任した大伴旅人が催した梅花の宴ではないでしょうか。梅花の宴は“梅の花を題材に歌を詠み合う”もので、『万葉集』にこの宴において披露された梅花の歌三十二首がおさめられています。

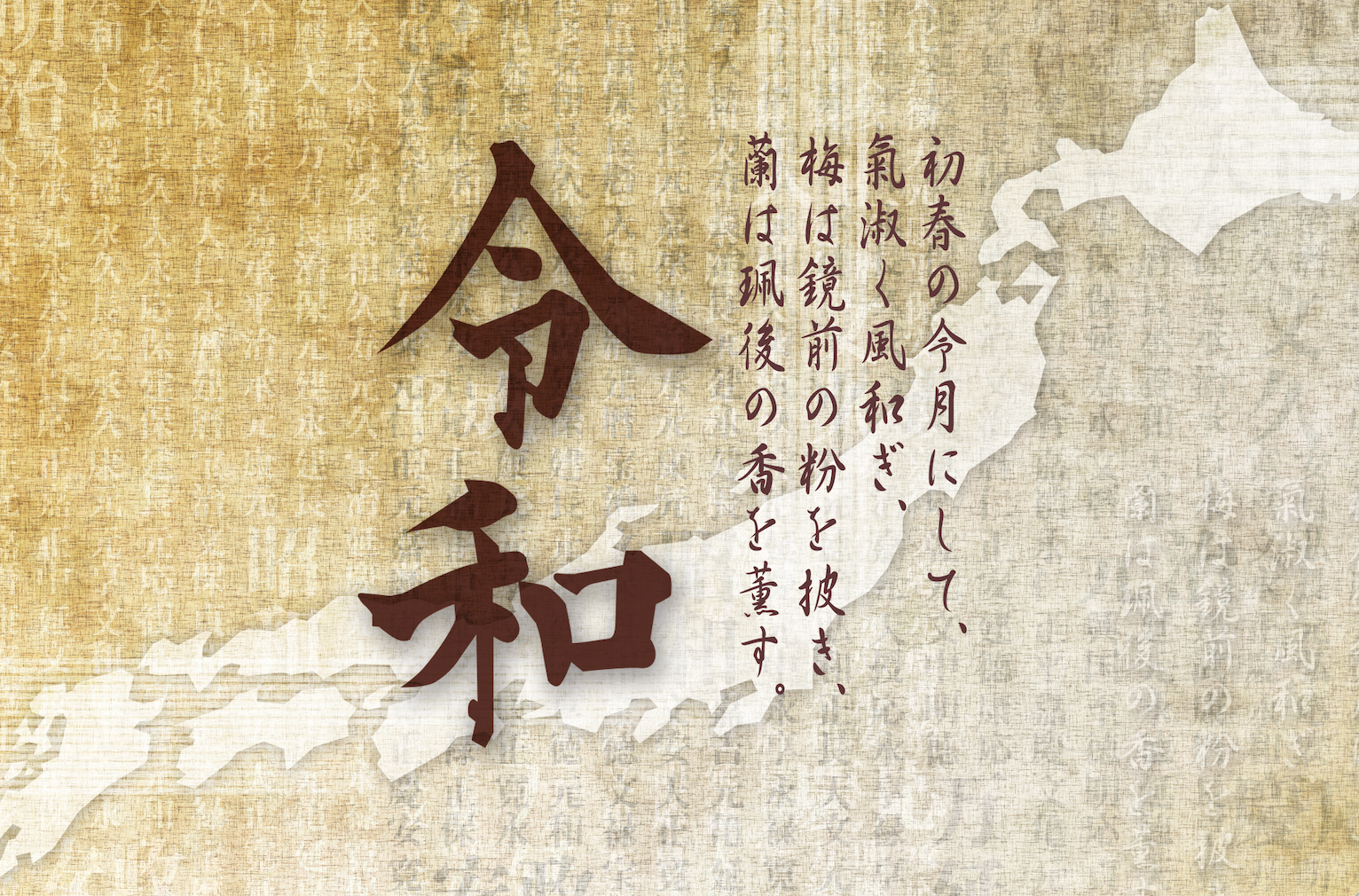

また、その序文には「初春の令月にして、気淑く風和ぎ」という一節があり、ここから「令和」の元号が選ばれたことは記憶に新しい出来事でしょう。「令和」という元号には“人々が互いに心を寄せ合い、それぞれの花を大きく咲かせることができる、希望に満ちた未来への願い”が込められているんですよ。

平安時代:桜の登場とともに変化する梅の位置づけ

平安時代になると、国風文化の興隆により、日本独自の美意識が形成されていきます。その中で桜が次第に春の象徴として地位を高め、梅の人気はやや後退していきます。しかしそれでも、梅は香りの良さや気品のある花姿から、貴族たちの間では依然として愛されていました。

『源氏物語』や『枕草子』などの文学作品にも梅がたびたび登場し、特に「香り」という点で高く評価されていたことが伺えます。またこの頃から、梅は観賞用だけでなく、実を使った薬や保存食の材料としても徐々に活用されるようになりました。

室町・戦国時代:戦の時代における梅の実用性と象徴性

室町時代から戦国時代にかけては、全国的な戦乱の時代であり、梅はその中で実用的な価値を発揮します。特に梅干しは、腐りにくく、携帯しやすく、疲労回復や殺菌作用があることから、戦場における携帯食として武士たちに重宝されました。

また、梅には「邪気を払う」「厄除け」の意味もあり、縁起物として戦の前に口にする習慣もあったとされています。例えば、武田信玄や徳川家康が梅干しを常に持ち歩いていたという逸話は有名でしょう。

この時代、梅は単なる植物ではなく、実用と信仰が一体化した特別な存在となっていました。

江戸時代:庶民文化の中で広がる梅の多様な価値

江戸時代に入ると、平和な時代が続いたことから農業や園芸が発展し、梅の栽培が全国的に広がります。特に観賞用としては、庭園や寺社などで梅の木が植えられ、「梅まつり」も盛んに行われるようになります。また、梅の品種改良が進み、さまざまな花の色や形を持つ品種が登場しました。同時に、梅は食材としても重要な役割を果たします。梅干し、梅酒、梅酢などが一般家庭でも作られるようになり、保存食や健康食として広く浸透しました。

紀州(現在の和歌山県)では梅の大規模な栽培が始まり、現在でも「紀州南高梅」など高品質な梅の産地として知られています。さらに、俳句や浮世絵といった町人文化の中でも梅は頻繁に登場し、季節を象徴する花として人々の暮らしに深く根付いていきました。

梅の栄養成分と健康効果

梅は、クエン酸やカリウム、ポリフェノールなど、健康に役立つ栄養素が豊富に含まれており「食べる薬」と言われるほど多くの健康効果を持つ食材です。日々の食生活に上手に取り入れることで、疲労回復から生活習慣病予防まで、さまざまな面で健康な体をサポートしてくれますよ!

1. 疲労回復

梅に豊富に含まれるクエン酸は、体内でのエネルギー代謝を円滑にする働きがあります。運動や仕事でたまった疲労物質(主に乳酸)を効率よく分解し、排出を促すことで、筋肉疲労やだるさの回復を早める効果が期待されます。さらに、クエン酸は鉄分の吸収を助ける作用もあり、貧血予防にもつながります。

2. 高血圧・むくみの予防

梅に含まれるカリウムには、体内のナトリウム(塩分)を尿とともに排出する働きがあります。これにより血圧の上昇を抑える効果があり、特に塩分過多になりがちな日本の食生活において、梅は非常に相性の良い食品です。また、余分な水分を排出する作用もあるため、むくみの解消にも役立ちます。

3. 抗菌・整腸作用

梅干しには古くから食中毒予防の効果があるとされ、弁当やおにぎりに入れる習慣が根付いています。これは、梅干しに含まれる有機酸(クエン酸・リンゴ酸など)が強い殺菌作用を持ち、細菌の繁殖を抑制するためです。さらに、これらの有機酸は腸内の悪玉菌の増殖を抑え、腸内環境を整える効果も期待できます。便通の改善や下痢の予防にも効果的です。

4. 老化防止・生活習慣病の予防

梅にはポリフェノールやビタミンEといった抗酸化物質が含まれています。これらは体内の活性酸素を除去し、細胞の酸化(老化)を防ぎます。結果として、肌の老化予防や、動脈硬化・がん・脳卒中・心筋梗塞などの生活習慣病のリスクを低下させる効果があるとされています。また、血液をサラサラに保つことで、血栓予防にもつながります。

5. ダイエット効果・食欲増進

梅の酸味成分は、唾液や胃液の分泌を促進し、消化機能を高めます。そのため、食欲が落ちているときや夏バテの際に食べると、胃腸の働きが活性化され、自然に食欲が回復します。また、クエン酸には脂肪の燃焼を助ける効果もあり、基礎代謝を高めることでダイエットをサポートします。さらに、血糖値の急上昇を抑える作用もあるため、肥満予防にも役立ちます。

【注意したいこと】

今回は便宜的に「梅の栄養成分と健康効果」としましたが、皆さんも色々な形で「梅」を楽しんでいただいていると思います。例えば、梅干しは塩分を多く含んでいるため高血圧や腎臓疾患のある方は摂取量に注意が必要で、健康な成人でも1日1~2個程度が目安とされています。また梅酒の場合は、度数はさまざまですがれっきとしたお酒(アルコール)ですから飲み過ぎは禁物…!

このように、いくら「梅」が健康的な食材であっても適量(摂取量の目安)はありますし、加工工程において栄養成分の変化や増減もあります。「梅」の健康効果に頼りすぎず、バランス良い食事や適度な運動を心掛けていきましょう!!

梅の開花時期はいつ?梅の花の名所も知りたい!

日本には、全国各地に多くの観梅スポットがあります。各地域別に、梅の名所の一部をご紹介します。

【北海道】

- 開花時期:5月中旬〜5月下旬

- 名所:平岡公園(札幌)

【東北地方】

- 開花時期:3月下旬〜4月上旬

- 名所:盛岡城跡公園(三春町・三春の里 など)

【関東地方】

- 開花時期:2月中旬〜3月中旬

- 名所:偕楽園、越生梅林、湯島天神

【中部地方】

- 開花時期:2月下旬〜3月中旬(※熱海梅園は1月上旬〜)

- 名所:熱海梅園、佐布里池梅林、天龍村の梅

【近畿地方】

- 開花時期:2月中旬〜3月中旬

- 名所:月ヶ瀬梅林、大阪城公園 梅林、北野天満宮

【中国地方】

- 開花時期:2月中旬〜3月上旬

- 名所:防府天満宮、宗光寺の梅

【四国地方】

- 開花時期:2月中旬〜3月上旬

- 名所:南楽園、仏生山公園

【九州地方】

- 開花時期:1月下旬〜3月上旬

- 名所:太宰府天満宮、谷尾崎梅林公園、宮崎神宮

他にも、全国には梅の名所がたくさんあります。ぜひ、梅おにぎりをバッグに忍ばせ、ピクニックに出かけてみてください!

梅の熟度と向いてるもの

さて、ここからは“食べる梅”についての豆知識を簡単にご紹介します。

昔から「梅雨は梅の季節」と言われるように、香り高く瑞々しい青梅が出回る6月は梅仕事にぴったりの季節です。一年のうちで梅しごとができるのはこの限られた時期だけ!梅の熟れ具合をよく見極めて、タイミングを逃さず仕込みましょうね。

【青梅の特徴とおすすめの用途】

〈見た目・香り〉

皮は固く、張りがあり、表面はつやつやとした鮮やかな緑色をしています。香りはまだ控えめで、若々しい青さを感じさせます。

〈風味〉

果肉は硬く、酸味がしっかりあります。渋みやえぐみを含み、毒性もあるので生食はできません。※後述しますが青梅の毒性は加工の工程で無毒化されるのでご安心を。

〈おすすめの用途〉

- 梅シロップ:キリッとした酸味と青梅特有の爽やかさが際立つ

- 梅酒:すっきりとした風味の仕上がりに

- 梅ジュース:さわやかな香りと酸味が夏にぴったり

→「さっぱり系」が好きな人におすすめ。砂糖やはちみつに“漬ける系”として相性抜群。

【中間熟(半熟梅・追熟梅)の特徴とおすすめの用途】

〈見た目・香り〉

皮の色は黄緑〜うっすら黄色が混ざる程度。少し柔らかくなり始め、梅の香りが立ち上ってきます。

〈風味〉

酸味と甘みのバランスが取れ、果肉もほどよい硬さになります。えぐみが減り、加工にも扱いやすくなります。

〈おすすめの用途〉

- 梅酒(まろやか系):時間が経つと甘みと香りが増す

- 梅ジャム:フルーティーな香りと甘酸っぱさが生きる

- 梅の甘露煮:やわらかすぎず、煮崩れしにくい

→「香りやコクを楽しみたい人」にぴったりの熟度。

【完熟梅の特徴とおすすめの用途】

〈見た目・香り〉

皮の色は全体的に黄色〜オレンジがかり、触れると柔らかく、甘く華やかな香りが強く広がります。時に自然落下するほど熟していることもあります。

〈風味〉

酸味が和らぎ、甘みと芳醇な香りが強く、果肉はとても柔らかくなります。その分、傷みやすくデリケートなので注意が必要です。

〈おすすめの用途〉

- 梅干し:果肉が柔らかく、皮が薄く、口当たりのよい仕上がりに

- 梅ジャム:濃厚でとろけるような風味に

- 梅味噌・梅ソース:熟した香りが料理に深みを出す

→「やさしい甘みやとろける果肉を生かした加工」に向いています。

未熟な梅に注意!

未熟な梅には注意が必要です。その理由は、毒性のある成分「アミグダリン」が多く含まれているためです。「アミグダリン」は体内で分解されると有害な青酸(シアン)を発生させる可能性があり、大量に摂取すると中毒を起こす恐れがあります。

特に、硬くて小さすぎる未熟な青梅は生で食べない(かじらない)よう注意が必要です。ただし、そうした毒性は梅シロップや梅酒など、適切に加工すれば無毒化されるものなので、ご安心ください。梅の状態をよく見て、正しく扱うようにしましょう。

「紀州南高梅」で梅仕事、はじめませんか?

最後に、梅仕事にぴったりな梅をご紹介します♪

「紀州南高梅」は、和歌山県を代表する梅の品種であり、品質・風味ともに日本一と称される高級梅です。なんといっても、その最大の特徴は、果肉がふっくらして柔らかく、皮が非常に薄いこと。これにより、口に入れるととろけるような食感が楽しめ、梅干しにするとふわっとした仕上がりに。ほかほかのご飯にオンすれば食欲をそそり、おにぎりに入れるとまるで宝探しの感動が味わえます。また、追熟すると甘く芳醇な香りを放ち、梅酒やジャムにしてもまろやかで深い味わいを引き出せます。

「紀州南高梅」は実の大きさや形も美しく、加工しやすいため、贈答品や高級梅干しに多く使われる人気品種です。

私たち「プラムレディ」は和歌山県みなべ町から、最高の「紀州南高梅」をお届けします!!